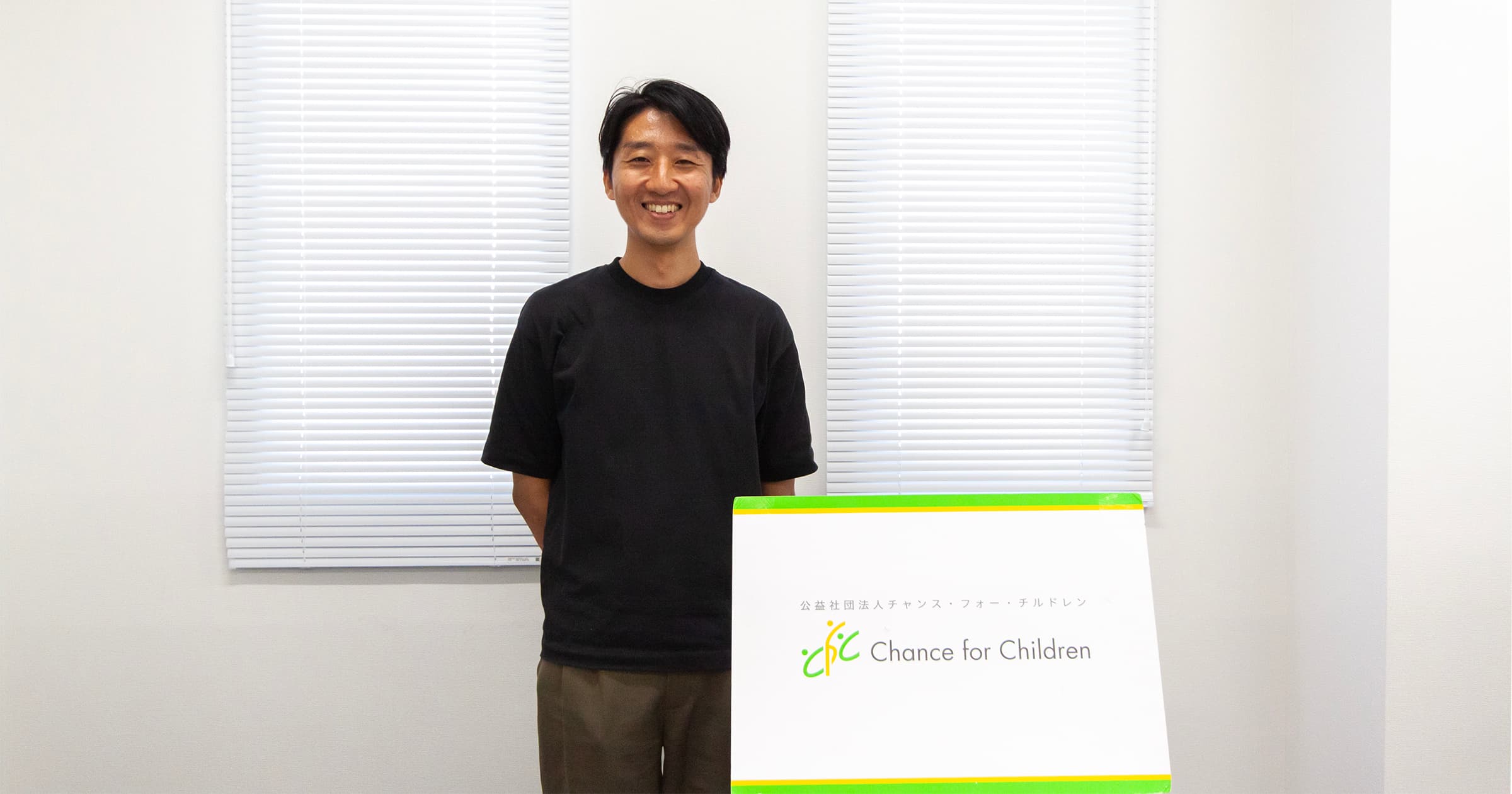

チャンス・フォー・チルドレン(前編) 代表理事 今井悠介さん

日本では約9人に1人の子どもが相対的貧困の状態にあるのをご存知でしょうか。 家庭の経済格差は、子どもたちの学びの機会や将来の選択肢にも影響を与え、次の世代に貧困が連鎖することにもつながります。 そんな貧困の連鎖を断ち切るべく、子どもの学習・体験機会の格差解消に取り組んでいるのが、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンです。 こどもふるさと便で支援を届ける団体のひとつでもある同法人の代表理事・今井悠介さんに、子どもの学習・体験格差とその解消についてお話をうかがいました。

子どもたちに学習や体験の機会を届ける

——子どもの学習・体験格差の解消に向けてさまざまな取り組みをされていますが、おもなご活動について教えていただけますか?

私たちは、経済的に困難な家庭の子どもたちに対して、放課後の学びの場で利用できる「スタディクーポン(https://cfc.or.jp/studycoupon)」や「ハロカル奨学金(https://cfc.or.jp/helloculture)」を提供することで、子どもの貧困・教育格差の解決に取り組んでいます。

また、クーポンや奨学金を提供するだけではなく、専門家の研修を受けた「大学生ボランティア」がスタディクーポンを使用する子どもの相談に乗ったり、地域で活動するコーディネーターが子どもや家庭を地域の体験の場につないだりするなど、アフターフォローにも力を入れています。

——スタディクーポンとハロカル奨学金について、もうすこし詳しく教えていただけますか?

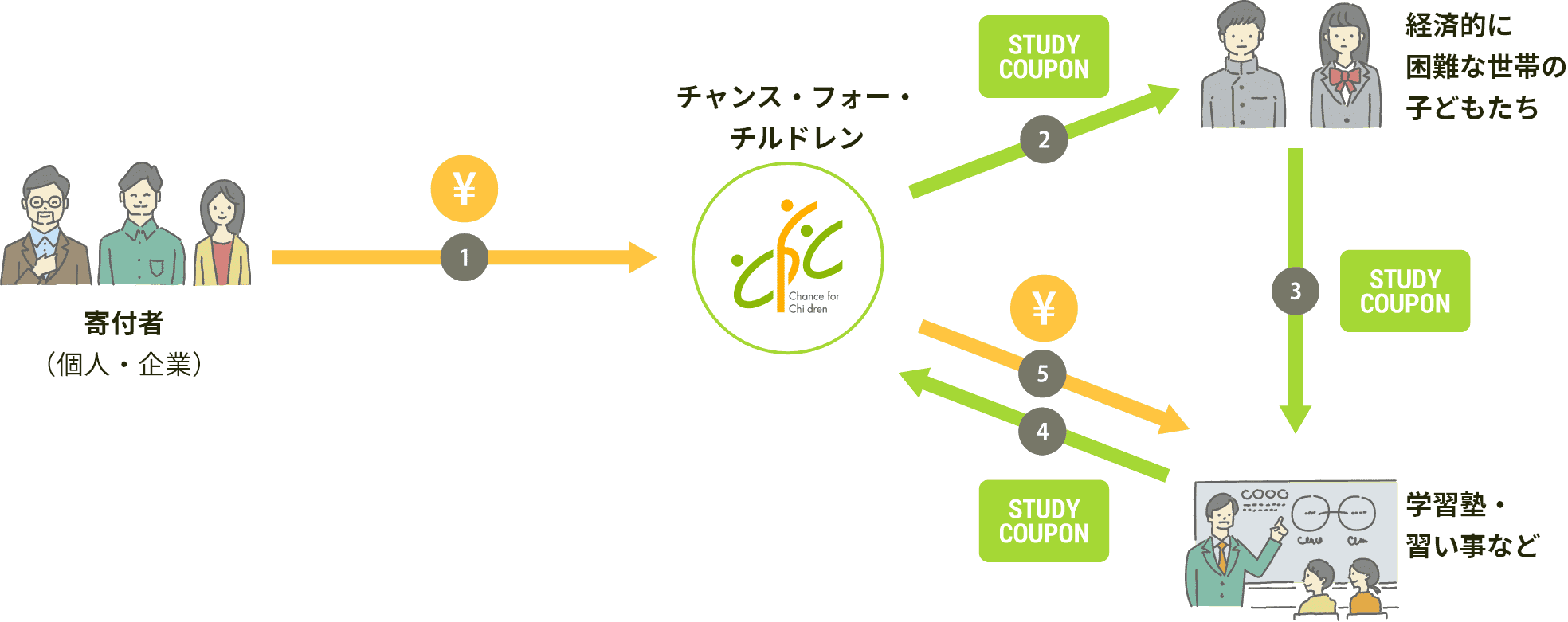

スタディクーポンは、主に中高生の子どもたちに対して、学習塾や習い事、体験活動などで利用できるクーポンを無償提供する取り組みです。個人や企業からの寄付金を原資にチャンス・フォー・チルドレンがクーポンを発行し、子どもたちは登録されたさまざまな学校外教育サービスから利用先を選んで学習や体験などをすることができます。

画像提供:公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン

一方のハロカル奨学金は、小学生を対象に、スポーツや音楽・芸術活動をはじめとした各地域の体験活動で利用できる奨学金を提供する取り組みです。全国各地のNPOなどと連携し、奨学金を通じて体験機会を届けるとともに、ご家庭への相談支援をおこない子どもたちを地域で支える仕組みをつくっています。

ちなみに「ハロカル」という名称には、「ハロー・カルチャー(文化・体験との出会い)」と「ハロー・ローカル(地域との出会い)」という2つのメッセージを込めています。

画像提供:公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン

経済格差によって学習・体験の機会を奪われる子どもたち

——スタディクーポンもハロカル奨学金も、どちらも経済的に困難を抱える家庭の子どもたちに学習や体験の機会を提供する取り組みです。経済格差と学習・体験機会とのあいだにはどのような関係があるのでしょう?

経済状況などの家庭環境によって子どもの教育格差が生まれていることが、さまざまな調査や研究から分かっています。たとえば日本国内の4年制大学進学率は、世帯年収275万円以下の家庭では40.8%なのに対して、1101万円以上の家庭では75.4%と、34.6ポイントもの開きが見られます(※1)。

また、小学6年生時点での学力をみても、世帯年収200万円以下の子どもと1500万円以上の子どもとで全国学力テストの正答率に約20%の開きがあるという研究結果もあります(※2)。

(※1)小林雅之、濱中義隆(2022)「修学支援新制度の効果検証」

(※2)国立大学法人お茶の水女子大学『平成25年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究』

このような教育格差の背景には、放課後の教育機会の格差があります。世帯年収が高いほど学習塾や習い事といった学校外教育に対する支出が多い傾向にあり、世帯年収200万円未満の世帯と1500万円以上の世帯では、学校外教育支出に約3倍もの格差が生じています。

また、習い事やクラブ活動、野外体験などといった放課後の体験について私たちがおこなった調査では、年収300万円未満の家庭では直近1年に体験機会がゼロだった子が約3人に1人で、年収600万円以上の家庭の2.6倍でした。

学びのベースに実体験がある

——塾などでの学習機会だけでなく、学校外での体験機会についても、育った家庭の経済状況によって大きな格差が生まれているのですね。体験機会が失われることで、子どもたちにはどのような影響があると考えられるでしょうか?

子どもたちが学んでいくベースには、いろいろな実体験があります。子どもたちはいろいろな体験を通じて、学びたいことや好きなこと、自分に合っていることなどを見つけていきます。実際に自分の心が動いて、これが好きだなと思ったら勉強をしたいと思うでしょう。そういう意味では、子どもたちが自分の将来を考えるベースに体験があると考えています。

——今井さんがそう考えるようになった原体験のようなものはあるのでしょうか?

チャンス・フォー・チルドレンは2011年に設立しましたが、母体は関西の学生主体のボランティア団体でした。阪神・淡路大震災で被災した子どもたちの支援をおこなってきた団体で、たとえば小中学生をキャンプに連れて行く、海外ボランティアプログラムで英語文化を体験してもらう、といった活動をしていました。

私も大学在学中に活動に参画しており、子どもたちを引率してマレーシアにワーク・キャンプに行ったこともあります。そこで得られる学びは教科書でその国について勉強するのとはぜんぜん違うわけです。実際に現地の人と生活をして、その空気を感じながら一緒に生活していく体験のなかで残っていくものは、子どもたちの人生にかなり大きな影響をもたらすものだと実感しました。これは海外に行くことに限った話ではなく、スポーツや文化・芸術、自然にふれることなどにも当てはまると思っています。

ただ、そういった体験の重要性が世の中の人たちに理解されてきたかというと、なかなかそうではなかったように思います。子どもたちの教育格差というと、基本的には狭い意味での学習機会をどう保証していくかということに論点が絞られ、体験までは議論がされてきませんでした。私たちが活動してきたなかでも、10年ほど前には、子どもたちが学習塾に行くことは理解が得られても、習い事やキャンプに行くことは贅沢なんじゃないかと言われていました。

——経済的に余裕がない家庭の子にとって体験は贅沢だと……

学習機会にアクセスできる環境を整備していくことはもちろん重要ですが、私は、その手前の段階として、子どもたちの想像の幅を広げ、人生における選択肢を増やす取り組みも必要だと考えています。

つまり選択の幅を広げていくことにおいては、いろいろな機会にアクセスできる環境をつくっていくと同時に、子どもたちが実体験をしながら、自分自身で想像を広げていけるような支援をしていくことも大事な視点としてあると思います。それまで自分が当たり前だと思っていたのと違うものに出会うことで「こんな選択肢もあるんだ!」と発見する。それが体験だと思うんです。

子どもたちの体験をめぐるチャレンジと変化

——子どもたちが学習したり自分の将来を考えたりするベースに、さまざまな実体験があるということですね。ただ、体験のもつ重要性は、一般的にはなかなか認知されていなかったと。

私たちは、東日本大震災を契機に法人として独立して、東北の子どもたちへの支援を中心に活動してきました。そして、当初はどうしても受験勉強という顕在化したニーズに対応することが中心になっていました。進学したい学校があるけれど、経済的に塾に通うことができない子どもたちへの支援をずっとやっていたんです。

それは子どもたちの進路選択に関わるとても大事な支援ではあります。しかし、受験期以前の人生をさかのぼってみると、本当はやってみたかったことを諦めなければいけない経験をずっと繰り返してきた子どもが本当に多くて。やってみたいけれどできなかったことの積み重ねが、子どもたちのいろいろな選択肢や可能性を奪っていると思っていました。

チャンス・フォー・チルドレンとして活動を10年続けてきたなかでずっとチャレンジしたいと願っていたことのひとつが形になったのが、活動11年目となる2022年にトライアル事業としてはじめた「ハロカル」です。

また、体験に対する考え方が大きく変わった要因のひとつとして、コロナ禍を通じてみんなが体験の機会を失う経験をしたことがあると思います。実際に会って同じ空気のなかで一緒に何かをする体験は、オンラインでは代替できませんし、そこに価値があることも多くの人が実感したことだと思います。コロナ禍における実体験によって、子どもたちにとっての体験の重要性が、社会的にも受け入れられやすくなっているのは感じます。

(後編につづく)